在生命的长河中,糖尿病犹如暗涌,悄然影响着无数人的健康。而胰岛素,这一由胰腺β细胞精心雕琢的蛋白质激素,堪称人体内精妙的“能量调度师”。它宛如一把独一无二的钥匙,精准地开启细胞之门,引导葡萄糖有序进入细胞,将其转化为维持生命活动的能量。对于1型糖尿病患者而言,自身胰腺β细胞功能近乎衰竭,胰岛素注射是延续生命的希望之光;2型糖尿病患者在口服药物效果欠佳、血糖如脱缰野马难以驯服时,胰岛素则是稳定血糖、防范并发症的有力“缰绳”。然而,若将胰岛素比作利剑,只有掌握正确的使用方法,才能让它在控制血糖的战场上所向披靡。今天,让我们跟随绩溪县人民医院内分泌科护士的脚步,一同探寻胰岛素注射背后的奥秘。

科学注射胰岛素,每一个环节都需要精益求精。规范的操作流程是确保注射安全有效的基石:注射前,洗净双手、严格消毒,仔细核对胰岛素剂型与剂量;安装新针头后,认真排气,确保无气泡残留;注射时,轻柔捏起注射部位皮肤,快速而稳准地进针,缓慢推注药液,让胰岛素如涓涓细流般缓缓注入体内,停留10秒后再平稳拔针,每一个动作都需做到行云流水、一气呵成。

“以前自己在家打针,总担心扎得不对,不是疼就是起硬结,心里慌得很。”张阿姨分享着她的经历,这也是许多初学胰岛素注射患者共同的心声。那份对针尖的忐忑、对操作的迷茫,无形中成了血糖管理道路上的绊脚石。经验丰富的唐护士,化身贴心的引路人,为张阿姨解释道“ 许多患者出于节省费用的考量,反复使用胰岛素针头,却不知这看似“勤俭”的行为,实则隐患重重。多次使用后,原本锋利的针头会逐渐变钝、弯曲,每次注射都如同钝刀割肉,疼痛感倍增,还会引发皮下脂肪增生、硬结,形成凹凸不平的“小丘陵”,使得胰岛素难以被充分吸收,药效大打折扣。这才会出现您说的红肿、硬结的情况。”

在每位患者注射期间,内分泌科护士们都会反复叮嘱“一人一针”的重要性,守护好每一次注射的安全防线。

胰岛素与针头的保存同样关乎治疗效果与安全。“未开封的胰岛素,应存放在2 - 8℃的冰箱冷藏室;开封后,可在不超过30℃的室温下保存4周。而使用后的胰岛素针头属于医疗锐器,需小心放入专用锐器盒,避免发生刺伤与感染,为医疗安全筑牢防线。”

注射部位的选择同样大有学问。“内二科护士们会根据患者的个体情况,选择个性化的注射部位轮换方案,确保每一处注射区域都能“休养生息”,充分发挥吸收药物的功能。”腹部、大腿外侧、上臂外侧、臀部外上侧构成了胰岛素的“理想栖息之地”,但这些区域对胰岛素的吸收速度各不相同,宛如不同的快递驿站,派送速度各有差异。若长期在同一部位注射,就如同在同一块土地上反复耕种,久而久之,这片“土地”会变得贫瘠,出现脂肪萎缩或增生,影响胰岛素的吸收效率。“如同精心养护花园,采用“十字法”将注射部位细致划分成四个象限,每周使用一个象限,并按顺时针方向有序轮换,保证同一部位两次注射间隔至少1厘米。同时,养成定期检查注射部位的好习惯,若发现红肿、硬结等异常情况,及时与医生取得联系,防患于未然。”

注射角度也是不容忽视的细节。胰岛素笔针头长度与患者体型共同决定了最佳的注射角度,这就像开锁时需要找到最契合的角度才能顺利打开大门。“儿童或偏瘦的成人,皮下脂肪相对较薄,45°进针能精准避开肌肉层;正常体型或使用短针头的患者,垂直90°注射则可让胰岛素顺利抵达“目的地”。一旦角度错误,胰岛素误入肌肉层,就如同快递送错地址,会加速胰岛素的吸收,引发低血糖风险。”

对于刚刚接触胰岛素注射的张阿姨来说,那个曾经让她望而生畏的针头,此刻在护士的耐心引导下,正逐渐褪去恐惧的外衣。张阿姨在课程结束时笑着说:“现在心里有底了,知道该怎么打才对、才好。这份安心,比什么都重要。”

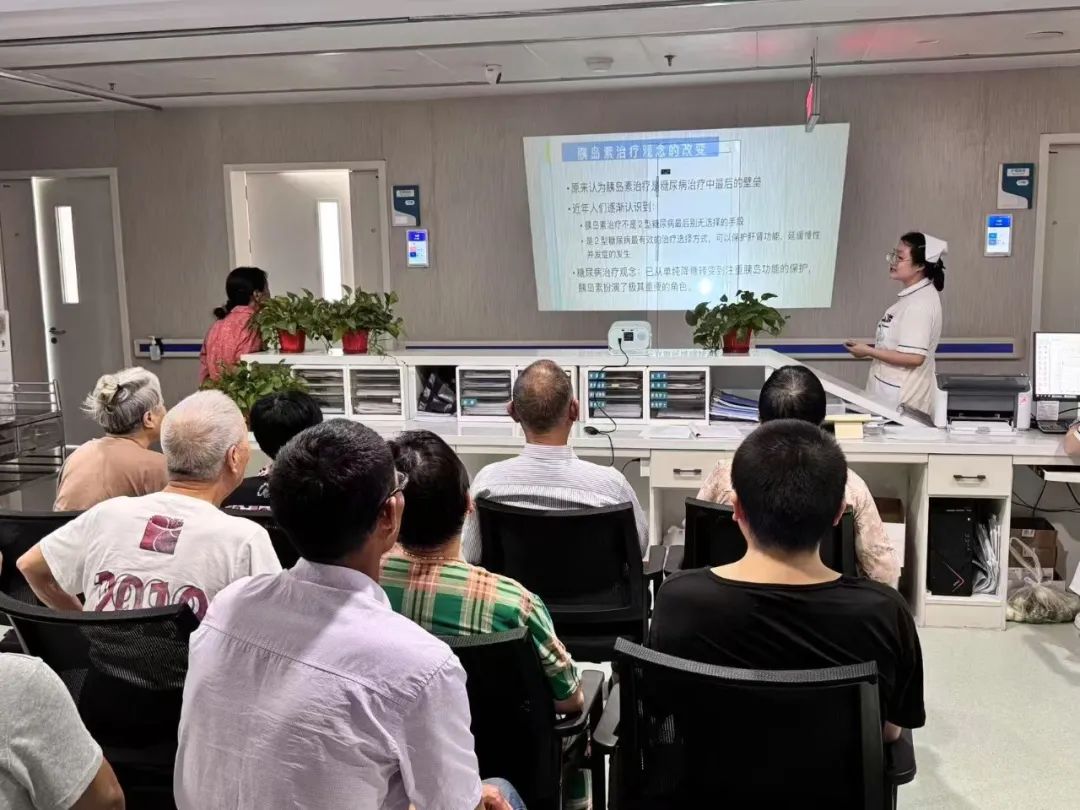

这场充满温度与智慧的健康教育,不仅传递了科学的胰岛素注射知识,更搭建起医患、患患之间沟通互助的桥梁。未来,内二科室将持续开展系列健康课堂,用专业与关爱,陪伴每一位患者走向健康新生活。