在普外科病房中,护士长程妍正为一位因长期输液导致外周血管条件极差的患者行PICC置管(经外周静脉穿刺中心静脉置管)。传统置管后需通过胸部X线摄片确认导管尖端位置,而如今,腔内心电定位技术为导管尖端定位提供了更精准的实时判断手段,此次操作充分展现了该技术的临床优势。

传统与创新并行:为置管定位增添“双保险”

这位患者因后续治疗仍需长期静脉输液,以往依赖X线拍片确认导管尖端位置虽准确,但存在流程繁琐、患者需接受辐射等问题。此次在置管中引入腔内心电定位技术,为操作带来了新的“视角”。

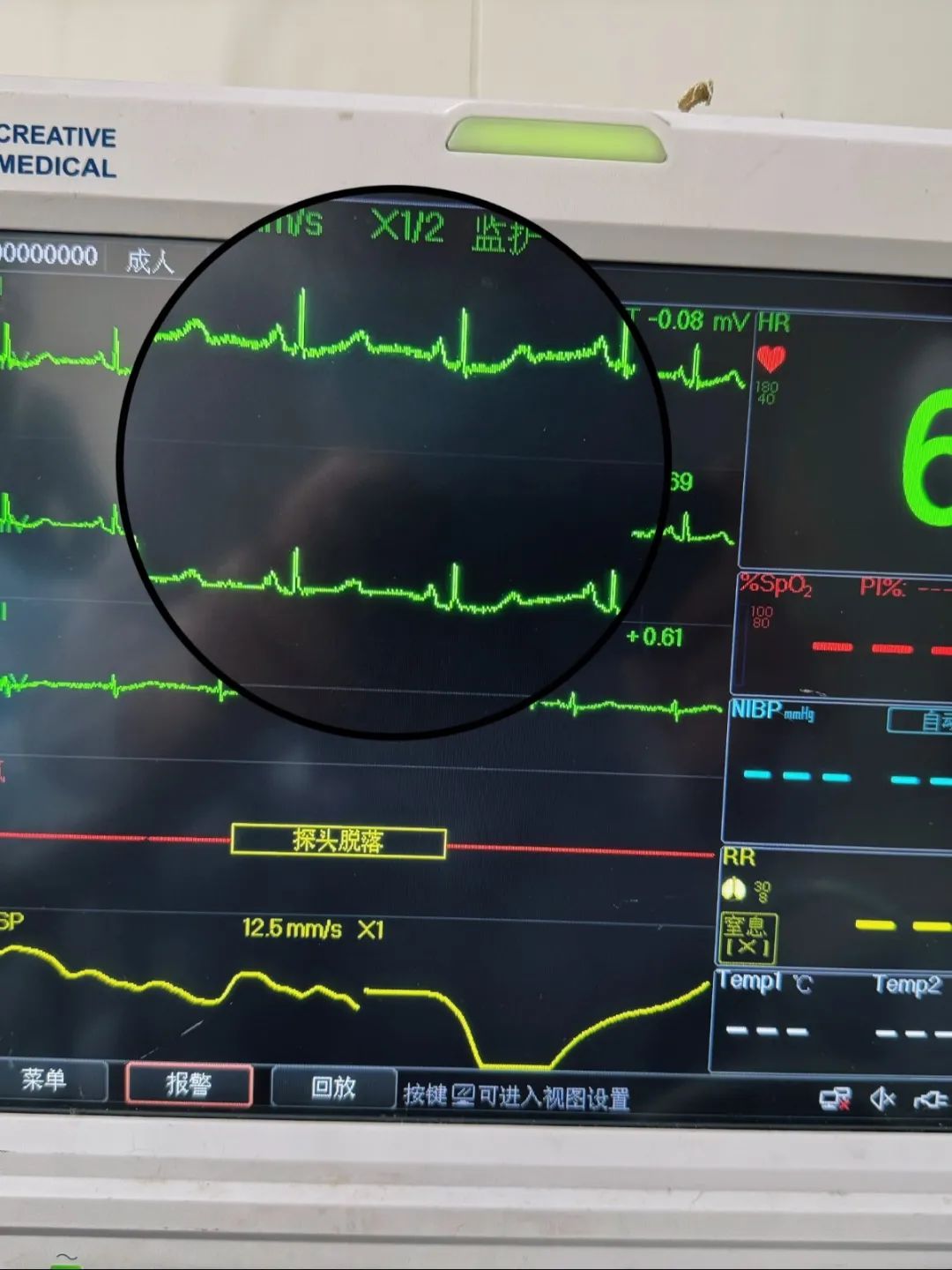

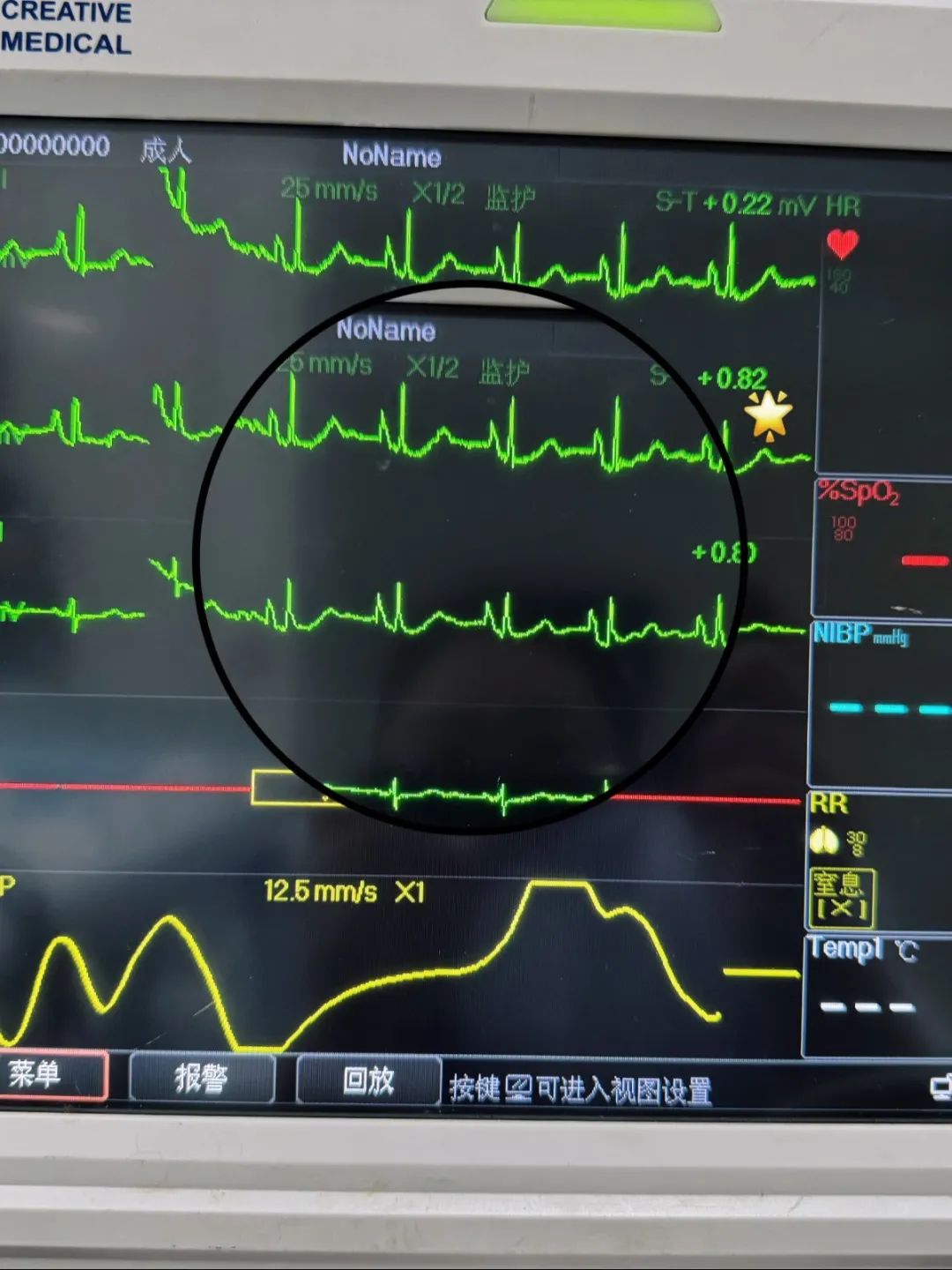

连接好心电监护导联线,程妍将PICC导管沿贵要静脉缓缓送入。随着导管移动,监护仪屏幕上的P波形态实时变化:当导管尖端进入上腔静脉,P波逐渐增高;接近上腔静脉与右心房交界处(CAJ)时,P波振幅达到峰值;若导管不慎进入右心房,P波会回落甚至倒置。现在通过P波变化,我们就能在置管过程中实时判断位置,就像给导管装了个"动态监测仪"。

细微波形藏玄机:精准定位的“心电密码”

腔内心电定位技术的关键,在于捕捉导管尖端与心脏电信号的互动。窦房结位于上腔静脉与右心房交界处,当导管靠近这一区域,其金属材质会干扰心电信号,使P波出现特征性改变。这种变化能精准反映导管尖端位置,让操作者在床旁即可初步判断是否到位。

传统X线拍片是重要的“金标准”,能清晰显示导管在解剖结构中的位置,排查异位等情况。但心电定位技术则是在置管过程中提供了实时动态的参考。比如有些患者血管条件差,置管难度大,心电定位能帮助我们在送管时及时发现偏差,立即调整,减少反复尝试对血管的损伤,也为后续X线确认提前把一道关。

技术融合护健康:为患者带来更优选择

对于一些行动不便、难以搬运去拍片的患者,或需尽量减少辐射暴露的特殊人群,心电定位技术可在床旁初步确认位置,让置管流程更灵活高效。新技术不是替代传统方法,而是为我们的临床操作增添了新的手段。就像给我们多配了一把“尺子”,让导管定位更精准、更便捷。当导管位置通过心电定位初步确认后,后续再结合X线拍片,双重保障下,导管尖端位置的准确性得到进一步提升,为患者长期输液治疗筑牢安全通路。

在病房的灯光下,监护仪的波形仍在跳动,我们深知每一次置管都是对患者生命通路的守护,当技术不再是冰冷的仪器,而成为连接医患的桥梁;每一次创新都始于对患者需求的倾听,当传统与创新技术的融合,那些跃动在监护仪上的波形,终将汇聚成守护生命的温暖长河。